オフィスの緑がストレスを下げる理由(その1)

2025.07.14

オフィスの緑がストレスを下げる理由(その1)

メンタルヘルスは今や世界的な課題となっています。2025年4月に世界保健機関 (WHO) は、各国がメンタルヘルスに関する政策や制度を改革し、強化するための新たな指針を発表しています。

そうした中、オフィス緑化に用いられる屋内植物には、メンタルヘルス、仕事の生産性向上に役立つエビデンスが報告されています(Bringslimark, et al., 2009; Bakker, et al., 2010)。

Bringslimark, T., Hartig, T., & Patil, G. G. (2009). The psychological benefits of indoor plants: A critical review of the experimental literature. Journal of environmental psychology, 29(4), 422-433.

Bakker, I., & Van der Voordt, T. (2010). The influence of plants on productivity: a critical assessment of research findings and test methods. Facilities, 28(9/10), 416-439.

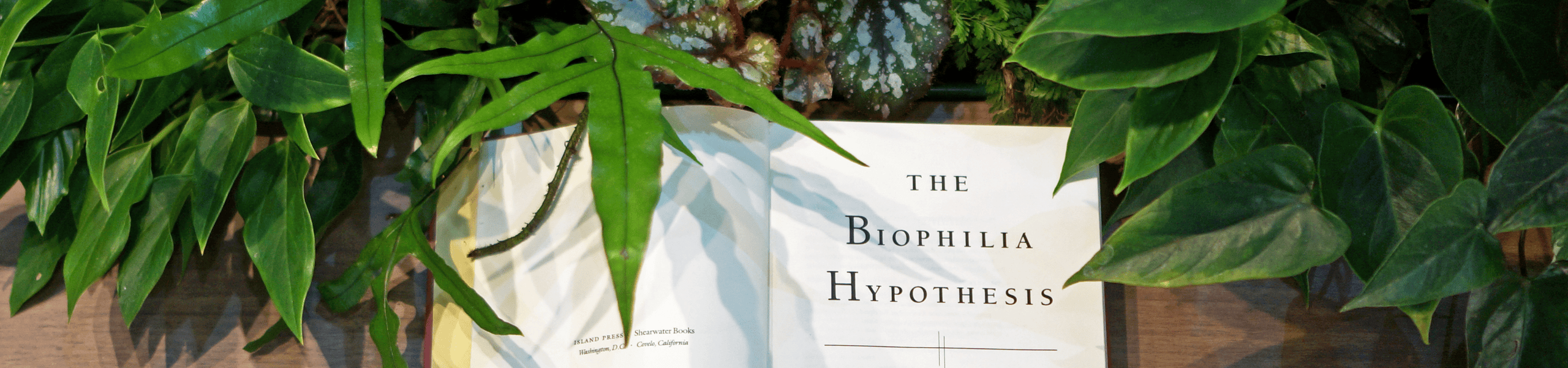

「バイオフィリア仮説」と共に重要な「注意回復理論」

屋内植物がメンタルヘルスに効果的と考えられている背景には,「人は生まれつき自然(動植物を含む)との結びつきを好む」というバイオフィリア仮説があります。仕事モードの頭から離れて頭を休めたい時に、人に快感情を与えるような自然を見ることは理にかなっています。

そして、もう一つの重要な理論が、環境心理学者カプラン夫妻が提唱した「注意回復理論」(Kaplan&Kaplan, 1989)です。この理論は、今から30年以上前に提唱されましたが、世界的に注目され、今日でもこの理論に関する研究報告(Ohly, et al., 2016; Stevenson, et al. 2018; Liu, et al., 2024)は増えています。

Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The experience of nature: A psychological perspective. Cambridge university press.

Ohly, H., White, M. P., Wheeler, B. W., Bethel, A., Ukoumunne, O. C., Nikolaou, V., & Garside, R. (2016). Attention Restoration Theory: A systematic review of the attention restoration potential of exposure to natural environments. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 19(7), 305-343.

Stevenson, M. P., Schilhab, T., & Bentsen, P. (2018). Attention Restoration Theory II: A systematic review to clarify attention processes affected by exposure to natural environments. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, 21(4), 227-268.

Liu, Y., Zhang, J., Liu, C., & Yang, Y. (2024). A review of attention restoration theory: Implications for designing restorative environments. Sustainability, 16(9), 3639.

注意回復理論とは

人が何かの対象に向ける注意は大きく分けて2つあります。

一つは自発的注意で、対象以外からの刺激を遮断することで成立します。私たちは、オフィス内で社員が動き回っていたり、電話で話す声などが聞こえたりする中でも、そうしたことに気を取られず目の前のPCモニターに向かって仕事をします。自発的注意の容量には制限があり、続けると、やがては疲労します。

もう一つは非自発的注意です。これは、外部からの刺激に対して無意識に向けられる注意で、これには疲労の影響や容量の制限がないと考えられています。非自発的注意を喚起するもののうち、暴力や恐怖とは異なる、穏やかな自然の景観のようにソフトな刺激には自発的注意によって生じた疲労を緩和する効果があります。大都会の雑踏のように、広告の視覚情報、音による情報にあふれている場所は、不要な情報を無視することにエネルギーを費やすので疲労回復には適しません。

非自発的注意を促すものを注意回復要素といい、次の4種類が提唱されています。

解放(Being away)

日常生活、義務から離れていると感じられるもの

例:人工物が見えず、のんびりした気持ちになれる自然景観広がり(Extent)

今いる空間より広い世界へのつながりを感じさせる空間

例:見通しのきく草原、窓から見える空や景観魅惑(Fascination)

快感情を与えるもの

例:きれいな花、自然の風景 水の流れ、光、鳥や虫の声など適合性(Compatibility)

その環境の中で行いたい行動がとれること

例:公園で日陰にベンチがあれば適合性あり、日向の(暑い場所の)ベンチやお尻が痛くなるベンチでは適合性は低くなる

解放

長居公園@大阪府

高木がビル(日常風景)を隠す

広がり

長居公園@大阪府

大きな池、空へ上がる噴水が広がりを演出

広がり

淡路景観園芸学校@兵庫県

手前のガゼボ窓を通して風景が広がる

魅了

色とりどりの鮮やかな草花

適合性

マキノピックランド@滋賀県

自由に芝生を歩ける

適合性

メタセコイヤ並木@滋賀県

並木の木陰に歩きやすい舗装路

近くのベンチで休憩できる

これら4要素のすべてが揃う所は限られるかもしれませんが、昼休みに公園のベンチで空や高い木を見上げる、目を閉じて噴水の音や鳥の声を聴く、温かい日差しや涼しい風を感じるといったことも同様の効果が期待できます。

また、オフィスに緑がある企業では、自分のデスクに背を向け(解放)、植物の前に立って(魅了)、深呼吸しながらゆっくりと観葉植物の葉の色、葉の形など、気になるものを目で追うと同様の効果が期待できます。

「この植物の名前は何だろう」と頭の中で考えるのは頭の休憩になりません。

言葉を使わずに色、形、光の明暗などの刺激を受入れるだけの時間を作ってみましょう。

壁面緑化の観葉植物

光沢のある葉を探す

斑入り模様の変化を楽しむ

黄緑から緑へと変わる葉色のグラデーションを楽しむ

目が疲れてきたら目を閉じて水の流れる音を聞いてみましょう。最低1分、できれば3分、こうした時間を作ると頭の疲れは回復します。

こうした植物の効用を知り、活用する人が増えていくと、ストレス軽減や生産性向上の効果が高まります。