見通しのきく自然の景観を見るとストレスが回復する

2025.04.30

見通しのきく自然の景観を見るとストレスが回復する

1991年にアメリカのテキサスA&M大学のロジャー・ウルリヒ教授は、ストレスを感じている個人が自然環境に触れることでストレスが軽減されるのに対し、多くの都市環境では回復が妨げられる可能性があるという仮説について検証を行いました。

120名の被験者に3種類の映像を見てもらい、ストレス回復の度合いは、心理的評価(自己評価)と生理的指標(心拍数、筋肉の緊張、皮膚伝導率、血圧)を用いて測定を行いました。

結果

自然環境の映像を見た被験者は、都市環境の映像を見た被験者よりも速く、かつより完全にストレスから回復しました。

心理的評価では、自然環境の映像を見た後、よりポジティブな感情が増加し、怒りや恐怖が軽減される傾向が見られました。

生理的指標では、自然環境の映像を見た被験者は、心拍数の減少、血圧の低下、皮膚伝導率の安定化など、リラックスを示す兆候を多く示しました。

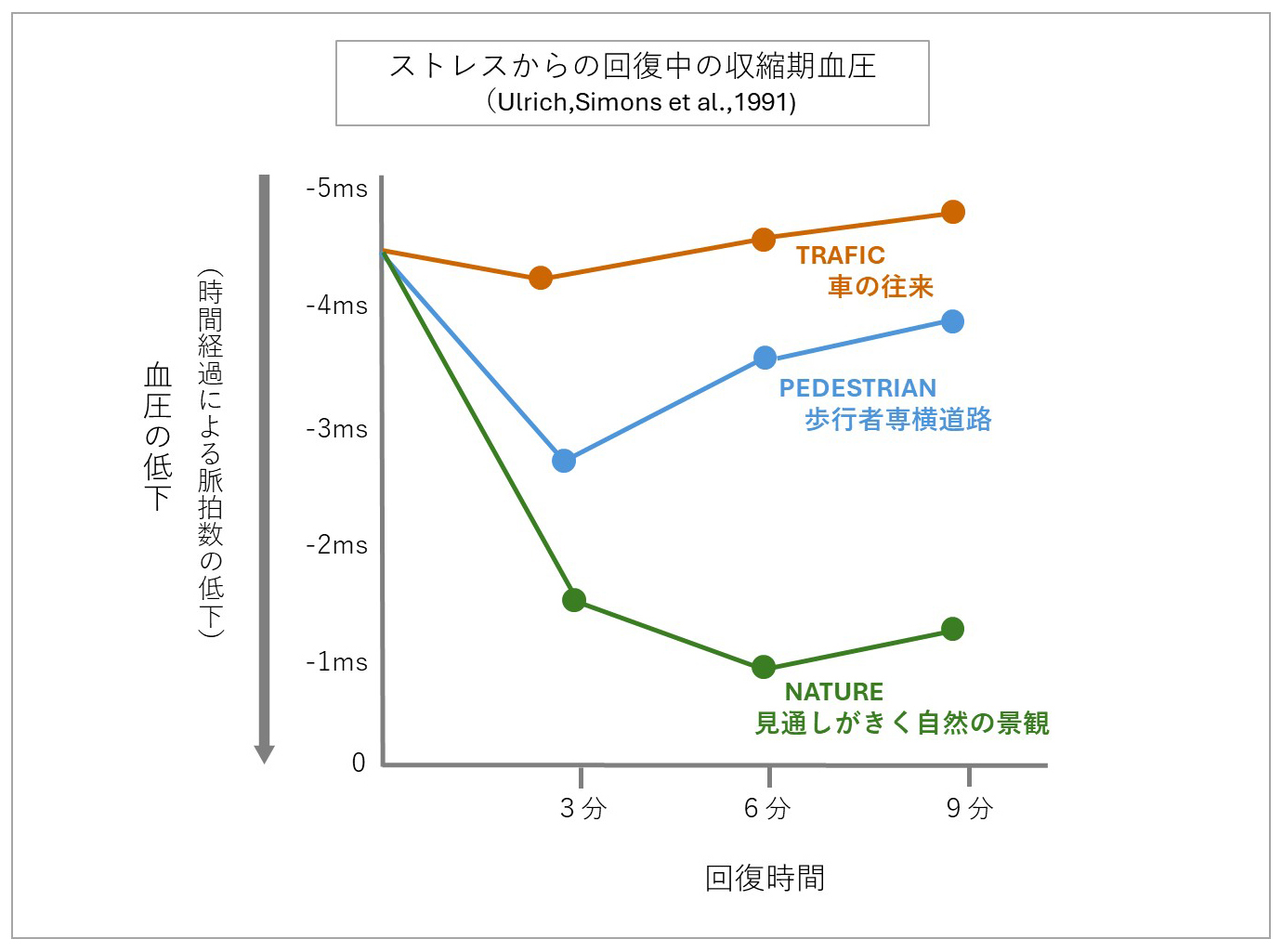

ストレス負荷後の血圧変化

グラフの縦軸は血圧、横軸は時間(分)を示します。各グラフの左端(0分)は、ストレスによって血圧が上昇した状態を示します。

その後、TRAFFIC(車の往来)のビデオを見ても血圧が下がらない(赤線グラフ)、PEDESTRIAN(歩行者専用道路)のビデオでは3分後に下がったが再び上昇(青線グラフ)となっています。

NATURE(見通しのきく自然の景観)では、3分、6分、9分後も血圧は低下した(緑線グラフ)ことがわかります。

まとめ

この研究の結果で、自然環境や人工的要素の少ない空間は心理的にも生理的にもストレスを下げやすいことが分かりました。自然環境がストレス回復において重要な役割を果たし、都市環境の設計において緑地を取り入れることが、住民のストレス軽減に寄与する可能性が示されました。

profile研究者のご紹介

バイオフィリア緑化研究所副所長豊田正博

このエビデンス記事の監修は、兵庫県立大学客員教授豊田正博氏によるものです。

http://researchmap.jp/4187

(主な研究の一例)

・園芸療法を活用した認知症予防

・園芸活動中の前頭前野の脳血流変動をNIRS(近赤外線分光法)を用いて解析

・認知症予防園芸療法プログラム開発

・2010~2013年 科学研究費基盤研究C「園芸療法生理的評価法の開発-臨床現場における患者・支援者のストレス軽減を探る-」

・2015~2020年 科学研究費基盤研究C「脳血流とTDASからみた園芸療法の認知症予防効果

バイオフィリア緑化研究所副所長

豊田正博

関連サイト

URL |

|---|