人は自然や動植物との結びつきを好む -バイオフィリアが生存と癒しをもたらす-

2025.05.14

バイオフィリア仮説とは

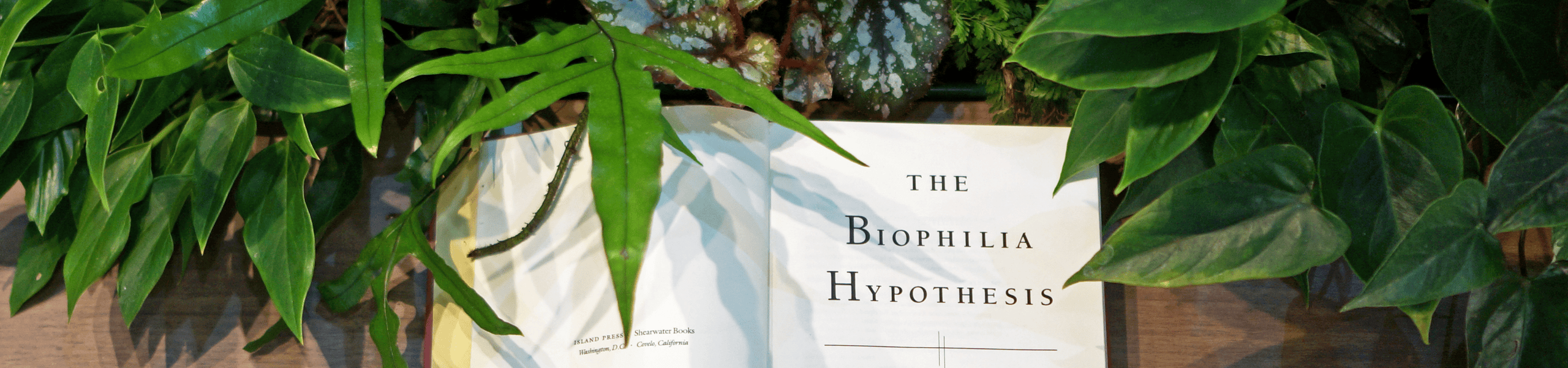

1993年、エドワード・O・ウィルソン(ハーバード大学教授)と(右写真上) 、スティーブン・R・ケラート(イエール大学教授)は、世界的に有名な「バイオフィリア仮説」を提唱し、その根拠となる研究者の事例を編集して書籍“ The Biophilia Hypothesis (バイオフィリア仮説)” を出版しました。

書籍:バイオフィリア仮説

バイオフィリア仮説とは、「人は、生まれつき、自然、動物、植物との結びつきを好む」という仮説です。Bio(バイオ)は生命、philia(フィリア)は愛情の意味で、Biophiliaは生命愛と訳されます。同書でケラート教授は、「人に備わる自然や生命と友好関係を持とうとする特徴は,個体および種として適応,持続,繁栄していく進化的闘争において有利となる。人の自然依存が低下すると,次第に生存が奪われ,減少する可能性が増える」と述べています。

さらに、“ The Biophilia Hypothesis” の著者の一人でもあるロジャー・ウルリヒ(テキサスA&M大学教授)は、同書で以下のような仮説を提唱しています。

『もし、バイオフィリアが遺伝的なものであるなら、それは初期の人類が持っていたバイオフィリア的な反応(自然・動植物への、肯定/接近、否定/忌避)が生存の機会に寄与したからである(より安全で恩恵のある自然を好むことで生き残ってきたという意味)。』

ウルリヒ氏は来日時の講義(兵庫県立淡路景観園芸学校,2013年)で、上記の仮説を以下のようにわかりやすく説明しています。

「ヒトの進化の大部分は、アフリカのサバンナ(草原)で起きたと考えられている。

サバンナの景観は、奥行きと広がりがあり、平らな草地に木々が散在して見通しがきく。つまり空間的に開けているため、肉食獣の脅威に間近で遭遇する可能性が少ない。

こうした環境は、危険に遭遇した後のストレス回復効果をもたらした。

見通しがきくサバンナの景観を好む特性が、森林を好むヒトより生き残り、世界に広がったので、この性質は遺伝的に今の私たちにも受け継がれている。」

見通しが効くサバンナの草原。遠くに森林が見える。

私たちが「見通しがきく木立ちの中にいると癒される」のも、私たち一人一人に(遺伝的に)バイオフィリアが備わっているためと考えることもできます。

ウイルソン教授やケラート教授、ウルリヒ教授らの仮説が元になり、世界で多くの研究論文がエビデンスとして報告されています。

こうした仮説は、研究上の仮説にとどまらず、バイオフィリアの考えを建築物のデザインに実用化したバイオフィリックデザインも世界的に広がり、支持されています。

バイオフィリアを取り入れた設計例

例えば、米国シアトルにあるAmazonのThe Spheres (sphere:球体)は社員向けのワークスペースとして設計されたものとして有名です。

安全で穏やかな自然(緑)があり、心地よい刺激を与える植物の存在は、オフィスワーカーをリラックスさせてストレスを下げるだけでなく、コミュニケーション促進や、集中力、創造力の向上にも役立ちます。今や、バイオフィリアを私たちの生活に活かす時代となっているのです。

Amazon Spheres 会議室 @Evan Chakroff,2019 (CC BY-SA 2.0)

会議者の周囲には、明るく見通しがきく情景が見えます。

サバンナに暮らすヒトが、危険が潜む森林から安全なサバンナに戻る時の安心感に似た感情が期待できます。

他のコラムの内容も、「人が自然や植物との結びつきを好む性質(バイオフィリア)」が関係しています。

profile研究者のご紹介

バイオフィリア緑化研究所副所長豊田正博

このエビデンス記事の監修は、兵庫県立大学客員教授豊田正博氏によるものです。

http://researchmap.jp/4187

(主な研究の一例)

・園芸療法を活用した認知症予防

・園芸活動中の前頭前野の脳血流変動をNIRS(近赤外線分光法)を用いて解析

・認知症予防園芸療法プログラム開発

・2010~2013年 科学研究費基盤研究C「園芸療法生理的評価法の開発-臨床現場における患者・支援者のストレス軽減を探る-」

・2015~2020年 科学研究費基盤研究C「脳血流とTDASからみた園芸療法の認知症予防効果

バイオフィリア緑化研究所副所長

豊田正博